「距離」と「光」を制した者が、家庭で映画館を名乗れる――この記事は、短焦点/超短焦点プロジェクターの正しい選び方と、部屋の広さ別セットアップをプロ視点で具体化します。投写比・明るさ・スクリーンの相性を“数式→手順→注意点”で整理。読後すぐに買い物カートと家具の位置が決まるはず。

まず結論:短焦点 vs 超短焦点、どう使い分ける?

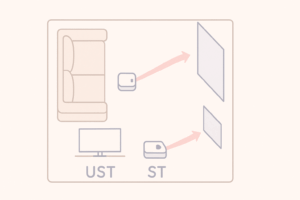

最初の分岐は「壁からの距離」と「昼の明るさ」。ざっくり言うと、50〜150cmで100インチ前後が出せるのが超短焦点(UST)、1.2〜2.0mで100インチ級が出せるのが短焦点(ST)です。家族が歩き抜ける導線や家具配置も合わせて判断します。

- 超短焦点(投写比0.19〜0.29):TVボード上に置けて壁面密着運用。導線に影が入らず、レイアウト自由度が高いからリビング向き。

- 短焦点(投写比0.4〜0.8):スクリーンから1〜2m下がれるなら選択肢広い。天吊りや低いサイドテーブル設置でコスパ重視に有利。

- 投写比の超基本式:投写距離(cm)=「投写比」×「スクリーンの横幅(cm)」で即判定。100インチ(16:9)の横幅は約222cm。

まとめ: リビングの導線に人が出入りするならUSTが平和。置き場所に1.5mほど取れて価格・選択肢を広げたいならST。以降の章で明るさやスクリーン条件も足して最適解にします。

スペックは“光×画×音×ズレ”の4観点で決める

数値はシーンに落として読む。カタログのANSIルーメンや解像度は単体で見ず、部屋の明るさ・スクリーン・視聴距離とセットで最適化します。

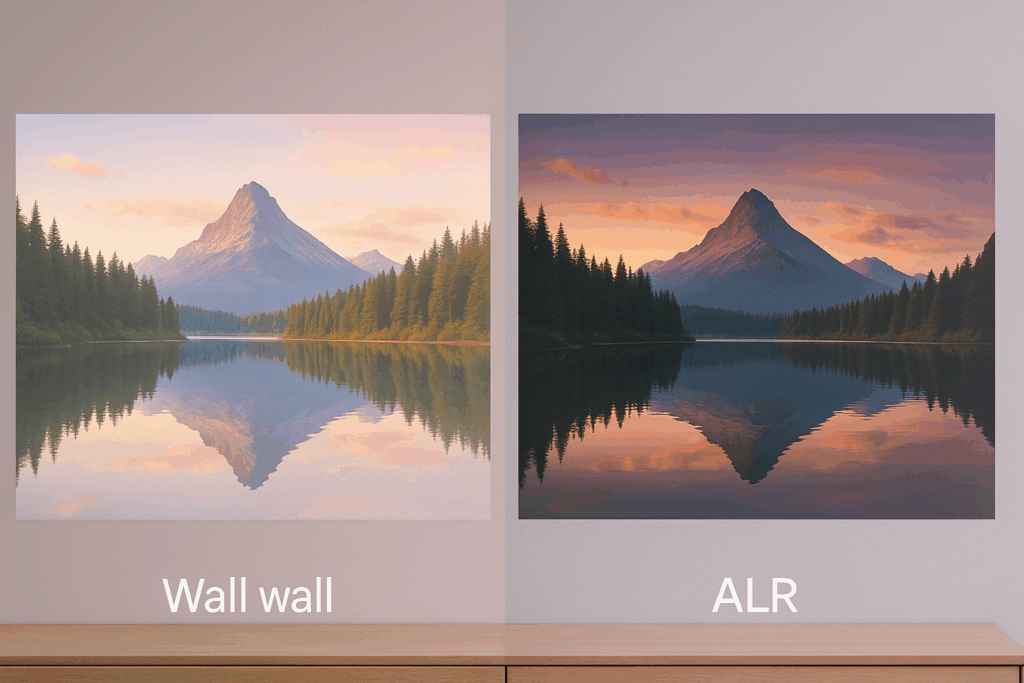

装飾ボックス:「明るさ」はスクリーンとセットで語る――白壁直投より、適正ゲインのスクリーンを合わせると体感は段違い。

まずは“光”から。次に“画”“音”“ズレ”を確認しましょう。

- 明るさ(ANSI lm):夜間メインなら800〜1200lmでも100インチ可。夕方の常夜灯ありなら1200〜2000lm、日中のカーテン越しなら2000lm以上+ALRスクリーンが現実的。

- スクリーンのゲイン:白壁は拡散反射でコントラストが逃げやすい。マットホワイトはゲイン1.0前後、リビング使いは環境光拒否(ALR)0.6〜0.8で黒が締まる。

- コントラスト:実使用では黒浮きが画質の印象を左右。環境光があるなら“ルーメンよりスクリーン”の投資が効く。

まとめ: 「明るい部屋=高ルーメン」で押し切るより、カーテン+ALRの方が結果的に目に優しく没入感が高いです。

- 解像度と方式:ネイティブFHDか4K(XPR含む)。視聴距離が画面高さの2.0〜2.5倍ならFHDでも良好、1.5〜2.0倍なら4Kの恩恵が増す。

- 入力遅延:ゲームやスポーツ重視は40ms以下を目安に。映像補間を切る“ゲームモード”の有無も確認。

- 補正機能:台形補正は便利だが画質にコスト。できれば水平・垂直は“物理で合わせて”、微調整だけを使う。USTは特に設置精度が命。

- 音と騒音:内蔵スピーカーは“仮”。リビングは2.0chサウンドバーでも没入感が激変。ファンノイズは30dB前後以下が快適域。

まとめ: 迷ったら「距離→スクリーン→明るさ→音→最後に補正」の順で決めると失敗が減ります。

部屋別セットプラン(6畳・8〜10畳・12〜16畳・ワンルーム・明るいリビング)

“何インチ”より“どこに置くか”。各プランは家具の高さ・導線・配線のしやすさまで含めて設計します。価格は幅があるため型番は出さず、要素を明確化。

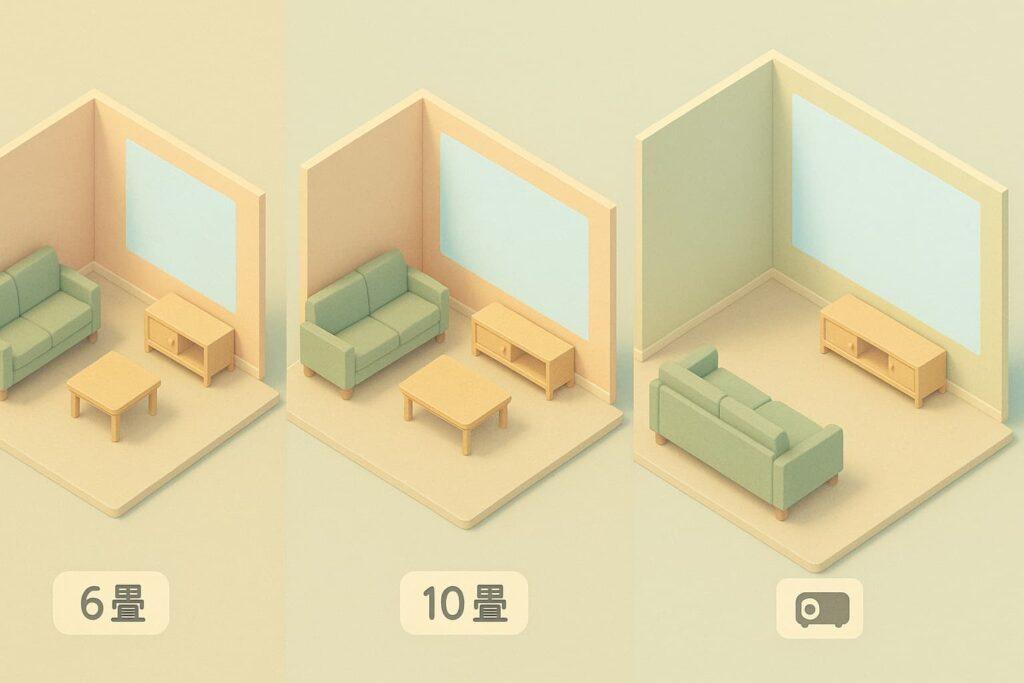

6畳(約2.5m×3.5m)で100インチを狙う:省スペース最優先

ベストはUST。壁面の中央にスクリーン、TVボード上に本体で“影ゼロ”。夜メインの映画体験に最適化します。

- 投写:UST(投写比〜0.25)。100インチ横幅約222cm→距離約55cmでOK。

- スクリーン:張り込み型ALR 0.6〜0.8、もしくは張りの良いマットホワイト1.0(夜専用)。

- 音:シンプルな2.0chサウンドバーをTVボード下段に。ARC/eARCや光で接続。

- 光対策:遮光カーテン1級+間接照明のみ。天井照明は調光・電球色に。

まとめ: 導線カット無し・設置容易・家族フレンドリー。昼の視聴はカーテン+ALRで底上げ。

8〜10畳で100〜120インチ:バランス型の短焦点

STでコスパと自由度を両取り。サイドテーブルや低い三脚で1.5m確保すれば120インチも射程。

- 投写:ST(投写比0.5〜0.8)。100インチなら距離約1.1〜1.8m。

- スクリーン:引き下げ式でも可。常設ならフレーム固定でフラット命。

- 音:2.1ch(小型サブウーファー)で映画の低域を補強。

- 配線:延長コードとHDMIは床見せしない。モールで壁沿いに処理。

まとめ: “休日は大画面、平日はTV”の二刀流に向く。収納式スクリーンで生活感も抑えられる。

12〜16畳で120〜130インチ:没入最優先のリビングシアター

視聴距離2.8〜3.5m前後なら120インチ級が気持ちいい。家族・友人と“映画の日”を作れるサイズ感。

- 投写:USTまたは高輝度ST。日中も見るなら2000lm以上+ALR必須。

- 音:3.1chサウンドバー or コンパクトAVアンプ+ブックシェルフ2本。

- 家具:スクリーン下に低めのセンターテーブル。視線は画面中央の少し下に。

- 遮音:ラグ・カーテンで初期反射を軽減、台詞の明瞭度が上がる。

まとめ: “光・音・吸音”を同時に上げると満足度が跳ねる。まずはラグから。

ワンルーム可搬セット:片付け最強のリビング映画館

片付け優先なら可搬ST+自立式スクリーン。投写距離は折りたたみテーブルで毎回再現。

- 投写:ST。距離再現のためテーブル天板に印を貼り設置ルーチン化。

- スクリーン:自立式の張りが強いタイプ。壁保護&光漏れ防止に黒布を背面へ。

- 音:BluetoothスピーカーでもOK。映像は遅延少ない有線優先。

- 収納:スクリーンケースはソファ下、プロジェクターはキャビネット上段。

まとめ: 設置→撤収10分が続けやすさ。印とモールで“毎回同じ位置”を自動化。

明るい時間もニュース/アニメを見る:日常TV代替

日中運用は“ルーメンの暴力”より“ALR+遮光”。UST+ALRのTV的常設が快適。

- 投写:UST 2000lm以上。画面サイズは視聴距離と家族の視力に合わせ100〜110インチに抑える。

- スクリーン:固定ALR。周囲は暗色インテリアで反射を抑制。

- 音:ニュース主体ならサウンドバーで十分。深夜映画はヘッドホン出力も用意。

- 照明:ダウンライトは視聴時オフ、間接灯のみ点灯で目の負担軽減。

まとめ: “毎日使うTV的プロジェクター”は設置精度で満足度が決まる。水平・垂直を丁寧に。

設置とチューニング:最短で“バシッ”と合わす手順

台形補正に頼り切らないが鉄則。まず物理で合わせ、最後の数%だけ機能で詰めると解像感が段違いです。

- スクリーンの中心高さを決める(ソファ着座視線の少し下)。壁の水平を取る。

- プロジェクターの左右中央をスクリーン中央に合わせ、天板の水平を水準器で確保。

- 投写距離=投写比×横幅の式で置き位置を決定。USTは数mm単位で微調整。

- ピントを合わせ、必要最小限の台形補正(±数度まで)で四隅を揃える。

- 明るさ・色温度・ガンマを部屋の照明に合わせて調整(映画は暖色寄りが楽)。

- 音量・リップシンク・ARC/eARCの連携確認。ゲームは低遅延モードON。

まとめ: 「水平・中心・距離」の三点合わせ→ピント→色→音の順が最短ルート。USTは特に“設置が画質”です。

よくあるNG/Q&A

問い合わせの多い“惜しいポイント”を先回りで。これだけ避ければ満足度は一気に上がります。

- Q:白壁で十分?/A:夜だけならギリOK。ただし平滑度と反射で差が出る。固定スクリーン導入でコントラストが目に見えて向上。

- Q:高ルーメンなら昼もいける?/A:光は四方から回る。ALR+遮光で“黒”を守る方が効果的。

- Q:台形補正で全部解決?/A:解像感が落ちる。物理設置で追い込み、補正は微調整のみが基本。

- Q:100インチの視聴距離は?/A:FHDなら画面高さの2.0〜2.5倍、4Kなら1.5〜2.0倍が目安。

- Q:音は内蔵で足りる?/A:台詞の聞き取りは外部バーで激変。まずは2.0chから試すと良い。

まとめ: “壁直投”“過度な補正”“光の放置”の3つをやめるだけで、同じ機材でも別物の映像になります。

※記載の数値は一般的な目安です。設置環境・個人の視力や好みにより適正値は変動します。長時間視聴の際は室内照度や休憩にもご配慮ください。

コメント