洗い物のストレスを“毎日10分”取り返す。でも賃貸だと工事や分岐水栓がネック——そんな人に向け、タンク式中心のベスト5と、原状回復OKの設置術テンプレをまとめました。キッチンが狭くても、今日から“置ける前提”で読めます。

まず結論:賃貸の正解は「タンク式+簡易ドレン」

はじめに方向性を固定しましょう。分岐水栓は優秀ですが、賃貸ではハードル高め。そこで給水は手動(タンク式)、排水はシンクへ落とすのが再現性の高い方法です。

装飾メモ:必要なのは“置き場・給水・排水・蒸気対策・電源”の5点だけ。これを順に潰せば失敗しません。

選定の視点を3つに圧縮します。

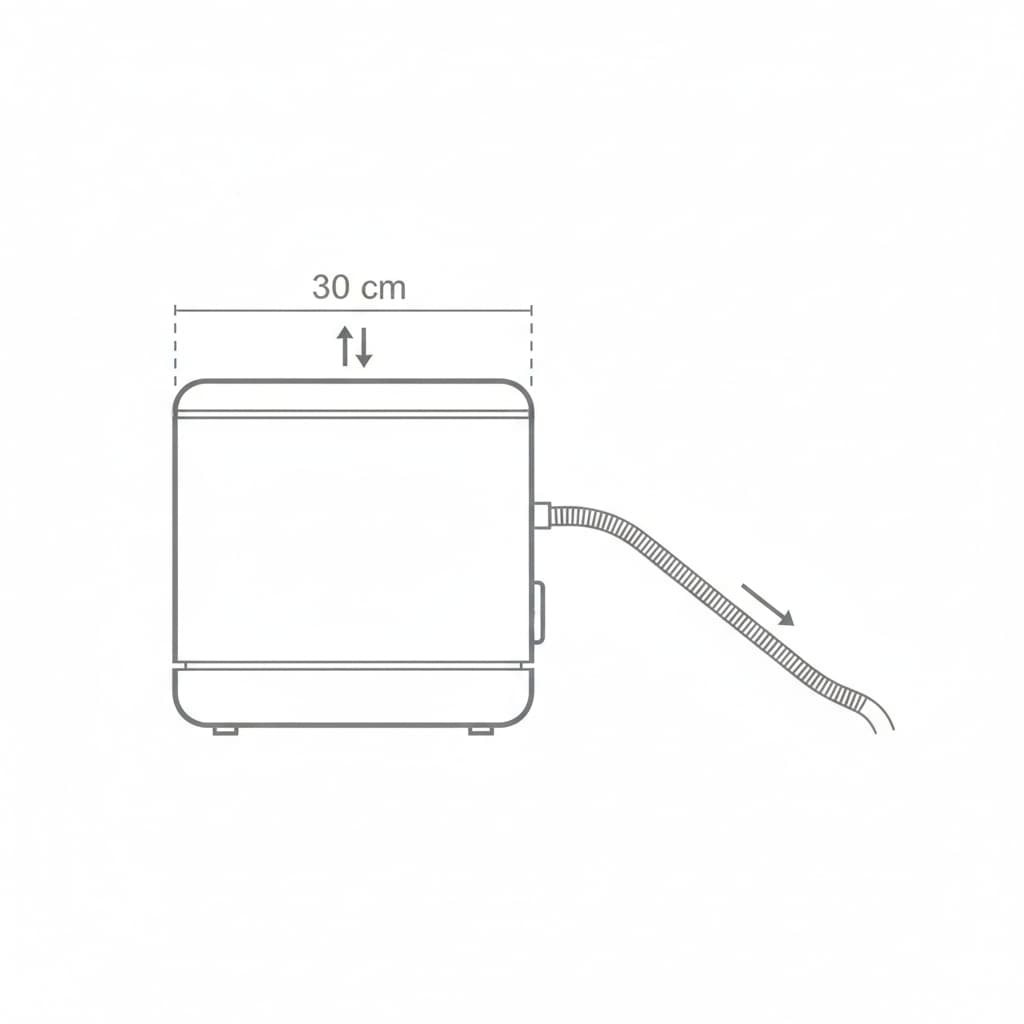

- 寸法と扉の開閉:本体の“奥行+扉可動域”がカウンターからはみ出ないかを最初にチェックする。

- 給排水の導線:給水口の位置と高さ、排水ホースの長さ・勾配が無理なく取れるかを確認する。

- 蒸気・結露対策:上部の吊戸棚や壁に蒸気が直撃しない位置。耐熱・防湿のシートを一枚用意する。

まとめ: “置けるかどうか”はサイズよりも動線と蒸気で決まります。次章の「ベスト5」はこの基準で選べばミスマッチが減ります。

用途別ベスト5(賃貸向け)

最新ラインナップは細かい仕様差が増えています。ここでは用途別に“買って後悔しにくい5タイプ”で整理し、代表例も添えます(型番は目安)。

装飾ボックス:代表例は「Panasonic SOLOTA(NP-TML1系)」「サンコー ラクア各種」「siroca SS系」「アイリスオーヤマ ISHT系」など。最新型番は購入ページで要確認。

それぞれの“推しどころ”を短く。

- ① 最小設置重視型:一人暮らし&作業台が狭い人向け。小型タンク式+短い排水で置きやすい。(例:Panasonic「SOLOTA」)

- ② コスパ重視型:価格と洗浄力のバランス最優先。必要十分のコースと乾燥で日常使いがラク。(例:サンコー「ラクア」シリーズ)

- ③ 洗い上がり重視型:油汚れ・鍋も任せたい。高温洗浄や強力噴射コースが使えるタイプ。(例:siroca上位モデル)

- ④ 静音・深夜運転型:ワンルームや赤ちゃん家庭。静音設計+予約運転で生活音を分散。(例:アイリスオーヤマ ISHT系)

- ⑤ 置き替え柔軟型:引っ越しや模様替えが多い。軽量・持ち運びやすい筐体でレイアウト自由度が高い。(例:コンパクトタンク式全般)

まとめ: 迷ったら①か②が鉄板。鍋・フライパンの比率が高いなら③、音が気になるなら④、転居予定があるなら⑤を軸に選べばOKです。

“分岐水栓ナシ”でいける設置術テンプレ

ここからは再現性高めの設置レシピ。工具いらずで、原状回復もカンタンです。

装飾ヒント:養生+蒸気対策+排水勾配を押さえれば大きなトラブルは避けられます。

- 置き場を決める:カウンターorメタルラック上。天板の耐荷重>本体重量+水を確認し、防振ゴムを四隅に。

- 蒸気の逃げ道:上部20〜30cm以上のクリアランスを目安に、壁面には耐熱・防湿シートを一枚。吊戸棚直下は避けるのが無難。

- 給水準備:計量カップorピッチャー+シリコンじょうごでタンクへ注水。頻度が気になる人はバスポンプ(電池式)で時短。

- 排水導線:排水ホースに常時“下り勾配”を確保し、シンクorバケツへ。バケツ運用は満水センサーの挙動に注意。

- 電源とブレーカー対策:電子レンジや電気ケトルと同時使用を避ける。延長コードは1500W対応・耐熱・PSE表記のある短尺を。

- 試運転と微調整:空運転→小物だけ→本使用の順。扉の結露や滴りがあれば本体角度を1〜2度奥下げに。

まとめ: ポイントは“蒸気・電源・排水”。この3つがスムーズに回れば、毎日の運用は安定します。

部屋別セットアップ例(3パターン)

同じ機種でも“置き方”でQOLは変わります。環境別に現実的な組み合わせを。

装飾メモ:反復動作が短くなる配置=正義。注水→運転→片付けの動線が一直線になるよう設計しましょう。

キッチン横・省スペース派

カウンターの奥行が心許ない場合はコンパクト筐体+吸水マットで収めます。

- 本体の右側に給水口がある機種は、右手で注ぎやすい配置に寄せると毎日がラクになる。

- 排水はシンクへ“短距離直行”。ホースの垂れ下がりに結束バンドで軽いガイドを作る。

- 扉開閉のクリアランス確保に、壁側へは耐熱シートを貼り付けて蒸気の直撃を回避する。

まとめ: 反復動作(注水・開閉・片付け)の動線が一直線になるようにだけ設計すればOK。

メタルラック・独立台派

作業台が埋まっているならラックの最上段に設置+中段は備品棚が王道。

- 最上段に本体、中段にピッチャー・じょうご・替え洗剤、最下段は予備の吸水マットにする。

- キャスター付きは便利だが、運転時はストッパーを必ずかけて振動を抑える。

- 排水ホースはラック柱に面ファスナーで沿わせ、足元の引っ掛かり事故を防ぐ。

まとめ: “置き場が道具も兼ねる”と片付け癖が自然につきます。補修跡ゼロで引っ越しも安心。

ワンルーム・静音優先派

生活音が気になるなら静音モデル+吸音マットの合わせ技。

- 本体の下に防振ゴム+薄手の吸音マットを重ね、共振を減らすと深夜運転が現実的になる。

- 予約機能の“終了時刻”基準で設定すると、就寝前の片付け動線が短くなる。

- 乾燥時間は短めにして、朝は扉を少し開けて自然乾燥で仕上げるのが静かで省エネ。

まとめ: 音対策は設置面の工夫が半分。置き台とマットで体感ノイズは大きく変わります。

よくあるNG/Q&A

最後に、トラブルを呼びやすい“あるある”を短く整理します。

- Q:排水をバケツ運用にしても大丈夫?/A:可能だが満水チェックを怠ると逆流のリスク。寝落ち運転は避ける。

- Q:延長コードで運用していい?/A:1500W対応・PSE表記・太めの導体を短尺で。タコ足やキッチンの水はねは厳禁。

- Q:吊戸棚の下に置いてOK?/A:蒸気直撃は劣化の原因。上部クリアランスと耐熱シートで壁・棚を保護する。

- Q:小鍋や保存容器の油が落ちにくい…/A:庫内に入れる前にキッチンペーパーで油をひと拭き。洗剤の仕事が進む。

- Q:食器が入らない/A:上段は小皿・カトラリー、下段はボウル・茶碗など“同形状を束ねる”と収まりが跳ね上がる。

まとめ: 基本は安全・電源・蒸気の順に確認。最後に“入れ方の癖付け”で洗い上がりと収容量が安定します。

本記事は一般的な設置・運用のガイドです。最新の安全基準・寸法・必要クリアランスは必ず各メーカーの取扱説明書をご確認ください。賃貸物件での設置は原状回復を前提に、耐荷重・感電・漏水への配慮を十分に行ってください。

コメント