「WhとWが分かれば、もう迷わない」――停電備蓄とキャンプのどちらにも効く“要点だけ”を、プロ視点で整理します。買う前の指標、実運用の手順、よくあるNGまで、この1本で意思決定を完了させましょう。

まずは基礎:容量(Wh)と出力(W)の“たった2軸”で選ぶ

スペックが多く見えても、判断軸は実はシンプルです。容量=どれくらい長く使えるか(Wh)、出力=どれくらい強い家電を同時に動かせるか(W)。ここが分かれば、用途に過不足がなくなります。

装飾メモ:式で逆算→候補3つ――必要量を数式で出したら、価格・重量・セル種で3比較に落とすのが最短です。

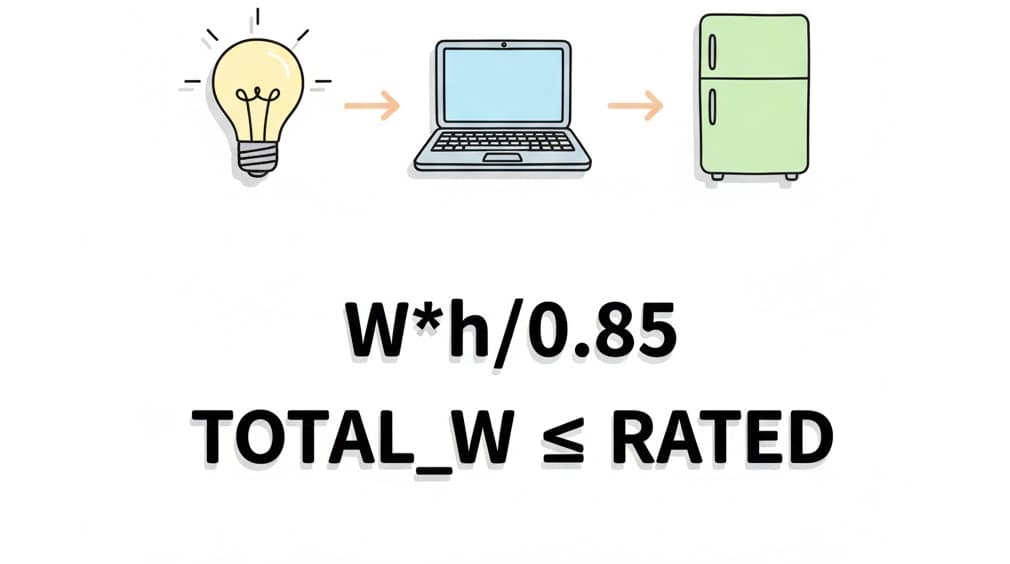

- 容量(Wh):「必要電力(W)×使用時間(h)÷効率(目安0.85)」で算出できるから、運用時間を逆算しやすい。

- 定格出力(W):同時に動かす家電の合計Wが、この数値を超えないことが選定の第一条件になる。

- 瞬間(サージ)出力:モーター系やコンプレッサーは起動時の突入電流が大きいので、サージが定格の1.5〜2倍程度あるモデルが安心である。

まとめ:買い物は“WhとWの掛け算”で考えるのが近道。まずは「同時に何を、何時間動かすか」をメモし、必要Whと必要Wを見積もってから候補を絞りましょう。

用途別“これだけ押さえる”早見表(停電・ソロ・ファミリー)

実際にどのサイズが“ちょうど良い”のか、停電とキャンプでの現実的な目安を示します。過剰投資と「足りなかった」を同時に回避しましょう。

装飾ボックス:ワンポイント――波形は「正弦波(純正弦波)」が基本。精密機器やモーター系は疑似正弦波だとノイズ・発熱・誤作動リスクがあるため、正弦波出力を選ぶのが安全策です。

- 停電の初動(24〜72時間想定):目安500〜1,000Wh+正弦波600〜1,200W。照明・スマホ・PC・小型扇風機・モバイルWi-Fiを「節電モード」で回せる。

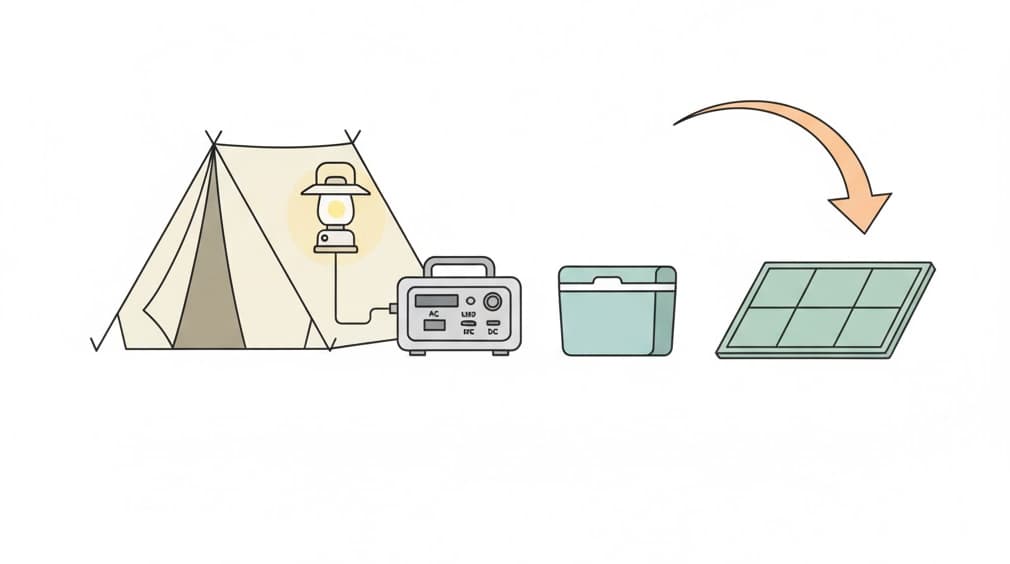

- ソロ〜デュオのキャンプ:300〜600Wh+出力300〜600Wで十分。LEDランタン、カメラ充電、ドローン、コーヒーミルなどがストレスなく使える。

- ファミリーキャンプ&防災拠点化:1,000〜2,000Wh+出力1,500W級。ポータブル冷蔵庫やIH弱火、調理家電の「短時間使用」を計画に組み込める。

まとめ:「連続運転」より「断続運転」で設計すると、必要容量はぐっと現実的になります。昼はソーラー追充電、夜は放電など、時間軸で最適化しましょう。

バッテリーの種類・充電・安全機構:運用で差が出る“中身”の話

同じ見た目でも中身はさまざま。寿命・重量・低温耐性・充電手段・安全性は、長期満足度に直結します。

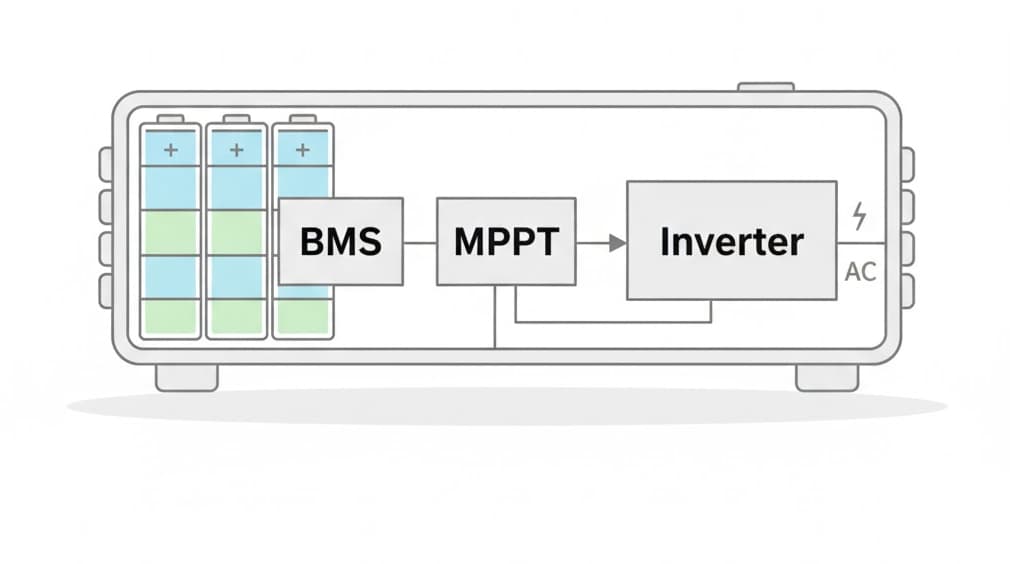

装飾メモ:LiFePO4+MPPT+正弦波――防災とキャンプの両立なら、この3点セットを第一候補に。

- セル種類(LiFePO4 vs NMC):LiFePO4はサイクル寿命が長く熱安定性に優れる一方、同容量でやや重くなる。NMCは軽量・高密度だが発熱管理に気を使う運用が吉。

- 充電手段の多様性:AC急速、車載DC、MPPT付きソーラー対応があると停電時に強い。100〜200W級パネル×数時間で“延命運用”が可能になる。

- パススルー/UPS:パススルーは「充電しながら給電」だが常用UPS用途は要注意。スイッチング時間や回路方式はモデル差が大きいので、精密機器は直結常用を避けるのが無難。

- BMS(電池管理)と保護機能:過充電・過放電・過電流・過温度保護は必須。低温充電抑止があると冬の劣化リスクを下げられる。

- 保管と劣化:長期保管は20〜25℃、充電40〜60%目安、3〜6ヶ月ごとの点検充電が良い。高温車内放置は厳禁。

まとめ:“長く安全に使う”なら、LiFePO4+正弦波+MPPT対応を第一候補に。冬キャンプや停電時の冷え込みを考えるなら、低温充電保護の有無もチェックしましょう。

実践セットアップ:停電時&キャンプの“配線・運用”手順

買って終わりにせず、初動の段取りまで決めておくと緊急時の体感がまったく違います。以下は筆者の現場テンプレです。

装飾ボックス:初動の優先順位=照明→通信→換気――この順で電力を割くと“安心感”が最大化します。

- 初期設定:購入後すぐ満充電→一晩の実運用テスト(照明・通信・扇風機など)で消費を体感し、延命のクセを掴む。

- 配線の基本:AC口は“重要度が高い機器”に、USB口は“モバイル類”に。延長コードは定格以上・PSE表示を選ぶ。

- 停電初動:まず照明と通信を確保。ノートPCは低消費電力設定、Wi-FiルーターはUSB給電化して総Wを下げる。

- ソーラー運用:日中は100–200Wパネルで追充電。角度は太陽に垂直を意識し、ケーブルは防水養生。曇天時はMPPTの恩恵が出やすい。

- キャンプ:冷蔵・調理は“短時間・まとめて”。夜は照明を暖色・低ルーメンへ落として連続運用を避ける。

- 撤収と保管:帰宅後は50%前後で保管。月1回の起動チェックと端子清掃(乾拭き)をルーティン化する。

まとめ:“連続運転”ではなく“短時間の塊”で電力を使い、昼に回復・夜に放電のリズムを付けるだけで、同じ容量でも安心感が一段上がります。

よくあるNG/Q&A

よくあるNG/Q&A

誤解しやすいポイントを一気に解消します。運用の安心度が段違いに上がります。

装飾メモ:迷ったら“定格・サージ・波形・保管”の4点――ここを守れば大事故はまず避けられます。

- Q:定格出力800Wで電子レンジは使える?/A:短時間でも1000W超が多く、基本は不可。起動時のサージも踏まえ1,500W級を目安に。

- Q:パススルーで常時給電はUPS代わりになる?/A:機種差が大きく、切替時間や回路方式の都合で“常用UPS”は非推奨。精密機器は専用品を。

- Q:雨の日にソーラーは無意味?/A:発電量は落ちるがゼロではない。MPPT搭載なら曇天でも追従効率がよく、延命に寄与する。

- Q:冬の車中に置きっぱなしでOK?/A:低温下の充電は劣化要因。低温充電抑止機能の有無を確認し、保管は室内の常温・中間充電が基本。

- Q:延長コードは何でもいい?/A:必ずPSE表示・許容電流を満たす製品を選ぶ。ドラムリールは巻いたまま高負荷運転をしない。

まとめ:定格・サージ・波形・保管の4点を押さえれば、トラブルはほぼ避けられます。

※本記事は一般的な家電運用の目安を示したもので、各製品の安全基準・取扱説明書に必ず従ってください。発電・蓄電・高出力機器の取り扱いは事故防止の観点から設置環境(温度・湿度・可燃物)にも十分配慮を。

よくあるNG/Q&A

よくあるNG/Q&A

コメント