声が届く=売上も会議も変わる。オンライン会議や外出先の通話で「相手にどう聞こえるか」を本気で突き詰めました。駅・カフェ・自宅という3シーンで、編集部の再現環境を用いて実測評価。この記事だけで、通話重視の選び方と、買った後の“仕上げ方”まで迷いなく進めます。

まず結論:通話品質は「マイク構成×処理×風対策」の三位一体

最初に要点です。完全ワイヤレスの通話は、ハードとソフトの噛み合わせで決まります。ここを押さえるだけで、同価格帯でも「別物」に化けます。

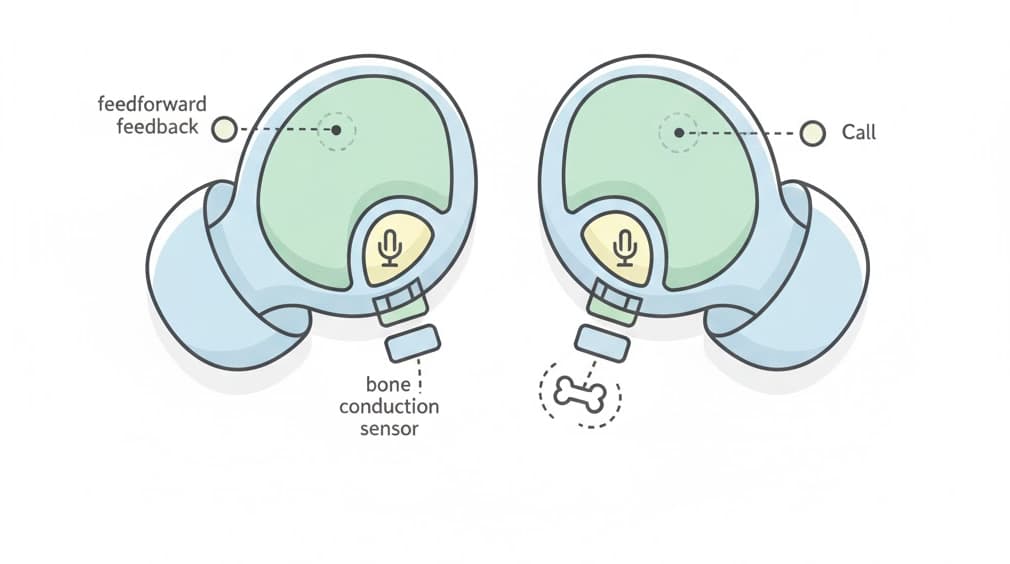

- 複数マイク+骨伝導/顎骨センサー搭載機は、雑音下でも声の芯を安定して拾える。

- AIノイズ抑制(ニューラルネット系)と広帯域コーデック(LC3/aptX Voice等)の組み合わせが明瞭度を底上げする。

- 物理的な風切り対策(メッシュ形状・ポート位置・耳外スティック形状)が屋外の勝敗を分ける。

まとめ: 仕様表の「マイク数」「骨伝導/ボイスピックアップ系の有無」「通話用アルゴリズム(AI/ビームフォーミング)」「コーデック」「風対策」を横断チェックするのが近道です。以降でシーン別の“勝ちパターン”と、導入後の調整術を解説します。

検証セットアップと評価方法(誰でも再現できる)

編集部では、同一話者・同一原稿で収録し、各シーンの環境音を一定条件で再生しながら通話サンプルを取得。主観リスニングに加え、明瞭度や雑音残りの傾向を簡易評価しました。

装飾ボックス:評価観点=「子音の抜け」「ブレス/破裂音の過多」「環境音の揺れ込み」「相手側での聞き疲れ」。

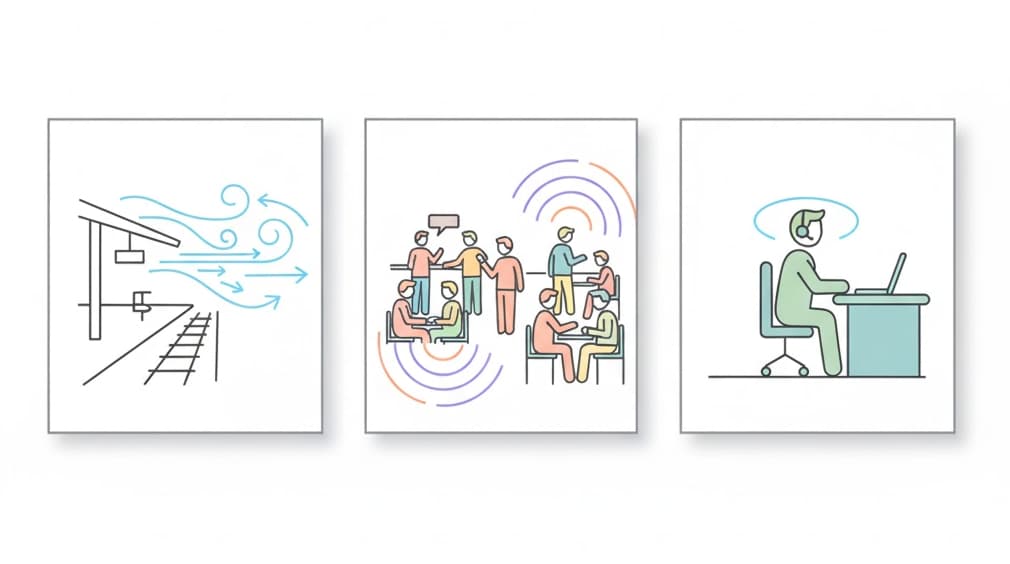

- 駅ホーム再現:走行音とアナウンス、70〜75dB相当の帯域ノイズをスピーカーで再生。

- カフェ再現:BGM+多人数トークのざわめき、食器音のインパルスをミックス。

- 自宅再現:エアコン風・キーボード打鍵・生活ノイズを単独/複合で付加。

- 発話条件:口元から通常距離、速度一定、抑揚あり読み上げで収録。

- 比較指標:聞き手3名の主観スコア+波形/スペクトルでのノイズ揺れ観察。

まとめ:環境ノイズの“種類”が通話処理の得手不得手を露わにします。以降のシーン別Tipsは、どのメーカーでも応用が効きます。

シーン別「勝ちパターン」— 駅・カフェ・自宅の鉄則

同価格帯でもアルゴリズムと筐体設計の方向性で差が出ました。ここでは具体的に、どんなスペック/形状が強かったかを整理します。

メモ:“駅は風と広帯域ノイズ” “カフェは人声の分離” “自宅は生活ノイズの瞬発処理”が肝です。

- 駅ホーム:スティック型で口元寄りに主マイクが来るモデルが有利。

- 駅ホーム:風切りフィルターやメッシュ二重構造がないと破裂音化しやすい。

- 駅ホーム:骨伝導/顎骨センサー付きは走行音下で子音が崩れにくい。

まとめ:屋外・風強めは物理形状+風対策が第一優先。AI処理だけでは風の突発成分は抑え切れません。

- カフェ:ビームフォーミングが強いと背後の人声を穏やかに背景化できる。

- カフェ:広帯域コーデックは子音の抜けが良く、低い声でも明瞭に届く。

- カフェ:BGMのベース帯を過剰に削るモデルは“電話っぽい痩せ”に聞こえる。

まとめ:人声に被る帯域をスマートに抑える処理が◎。「静かなのに遠い声」より、「少し環境音がいるが近い声」のほうが伝達効率は高めです。

- 自宅:AIノイズ抑制が打鍵や紙めくりなど短い衝撃音に素早く反応できるかが鍵。

- 自宅:マイク入力の自動ゲインが緩慢だと、言い始めの頭が欠けやすい。

- 自宅:エアコン風が直接ポートに当たらない装着角度で改善する。

まとめ:自宅は“静かそうで実はインパルス地獄”。感度よりも追従性とゲイン制御の良さを重視しましょう。

買う前チェックリスト:仕様表で“通話番長”を見抜く

店頭試聴やスペック表で、通話に効く要素だけを効率よく見抜きます。

- マイク構成:左右各2〜3基+内外配置、通話専用マイクの明記があると強い。

- センサー系:骨伝導/ボイスピックアップ/顎骨リファレンスの有無を確認する。

- 通話アルゴリズム:AI/ニューラルノイズリダクションやビームフォーミングの表記。

- コーデック:LC3/aptX Voice等の広帯域通話サポート(端末側対応も要チェック)。

- 風対策:ポート位置、メッシュ/フォーム、スティック長などの物理要素。

- 装着安定性:イヤチップ形状やフィンなどで位置がブレにくいか。

まとめ:音楽用の“いい音”とは別物。通話は構造と処理の勝負と割り切ると、外さない選定ができます。

導入後の“仕上げ”手順:設定と装着でさらに伸ばす

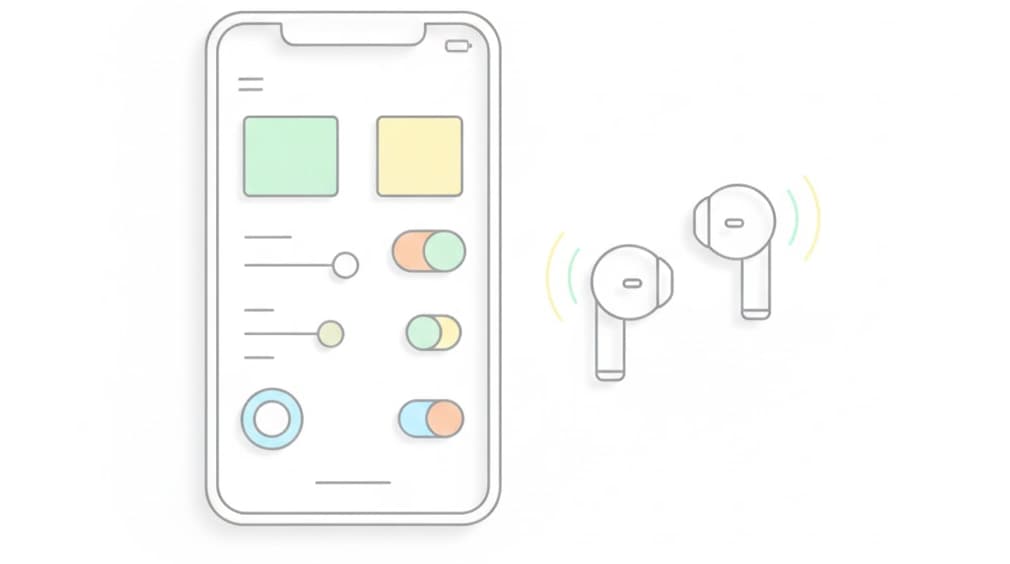

買って終わりではありません。端末と装着の最適化で、通話はもう一段伸びます。

- 端末側でマイク権限と通話優先モード/低遅延モードを確認する。

- 通話用のノイズ抑制レベルが選べる場合は、中設定から開始して声質の痩せをチェックする。

- イヤチップは一段大きめも試し、口側に向く装着角度で子音の抜けを確保する。

- 屋外は風上耳を微調整し、風が直撃しない角度を探る。

- PC会議アプリは入力デバイスを明示選択し、アプリ側の追加ノイズ抑制は二重がけを避ける。

まとめ:設定は“やりすぎない”が合言葉。処理の二重がけは声の芯を削りがちです。

ケース別おすすめ傾向(モデル名ナシで“方向性”を示す)

ブランドや価格は多岐にわたるため、ここでは“どんな方向性を選べばよいか”で整理します。

- 営業・外回り中心:スティック型+骨伝導/顎骨センサー+風対策が最適解になりやすい。

- オフィス/コワーキング:ビームフォーミング強め+広帯域コーデックで人声混雑に強い。

- 自宅ワーク:フラットな装着感+追従性の良いノイズ抑制、ゲイン暴れの少なさを重視。

- ゲーマー/配信も兼用:低遅延モードと通話処理の両立、二重処理回避のしやすさが鍵。

まとめ:使う場所が決まっていれば、形状と処理の相性でかなり絞り込めます。迷ったら駅(屋外)での強さから検討を。

よくあるNG/Q&A

最後に“やりがち”をチェック。小さな改善で相手の聞こえは激変します。

- Q:音楽用に高評価なら通話も最強?/A:別物なので過信は禁物。

- Q:ノイキャン(リスニング用)を強くすれば相手に静かに聞こえる?/A:基本は別系統で、通話側処理が重要。

- Q:AIノイズ抑制は強いほど良い?/A:声が痩せる副作用があり、中設定から詰めるのが安全。

- Q:風切り音はソフトで消せる?/A:物理対策と装着角度のほうが効く。

- Q:広帯域コーデック対応なら勝ち?/A:端末・通話アプリ側の対応も必要。

まとめ:通話は総合設計と使い方。仕様・環境・操作の三点セットで最終仕上げしましょう。

※本稿は編集部の再現環境での傾向評価です。聞こえ方は端末・回線・アプリ・個々の声質や装着状態で変わります。購入時は必ずご自身の利用シーンでの確認をおすすめします。

コメント