最短3カテゴリで“暮らしが変わる”――まずは照明・鍵・センサーの三位一体から始めると、投資対効果と満足度が段違いです。この記事では、Matterで“やり直しが効く設計”を前提に、基盤づくり→機器選び→自動化レシピまでを一気通貫で解説します。

まずは“土台”づくり:後悔しないMatter環境の前提条件

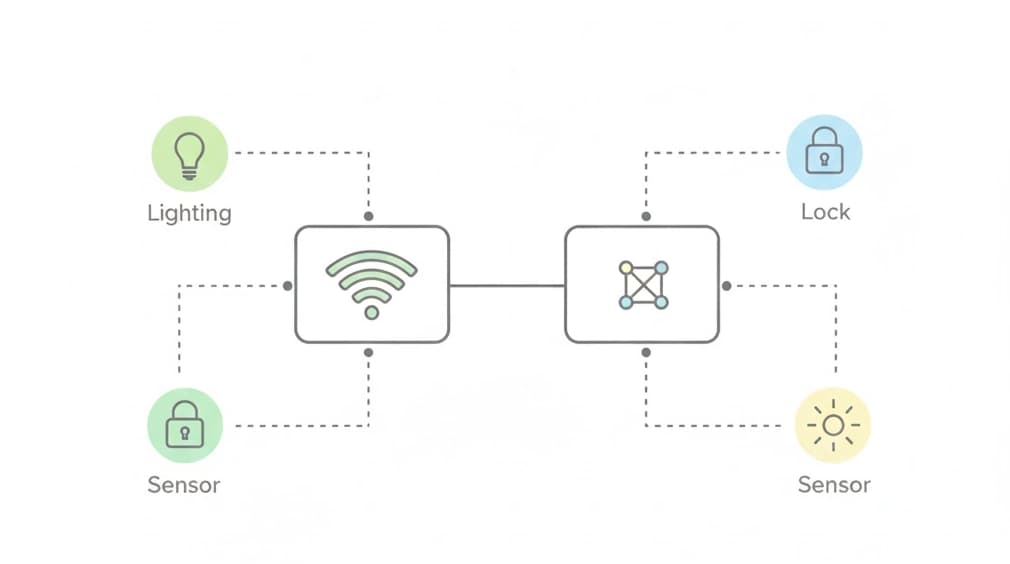

Matterは「共通ルール」で家電をつなぐ規格です。スムーズに始めるコツは、最初に“土台”を固めること。アプリやハブの混在で迷子にならない設計を選びましょう。

装飾ボックス:ワンポイント MatterはWi-FiとThreadを使います。のちの拡張性を考えるとThreadボーダールーター(Thread機器⇄IPネットワークの橋渡し役)を最低1台、家に置いておくのが安定です。

最初に確認しておきたい要件は次のとおりです。

- 日常で使う“メインのスマートホームアプリ”を1つ決めておくと設定が迷子になりにくいです。

- 家のWi-Fiは2.4GHz帯が使える設定にしておくと初回ペアリングで失敗しにくいです。

- Threadボーダールーターを1台用意しておくと、電池デバイスの安定と拡張性が上がります。

まとめ: まずは「メインアプリ」「2.4GHz有効」「Threadの受け皿」の3点セットを整えます。ここが固まれば、後から機器を足しても土台が崩れません。

照明:電球からではなく“スイッチ起点”で後悔ゼロ

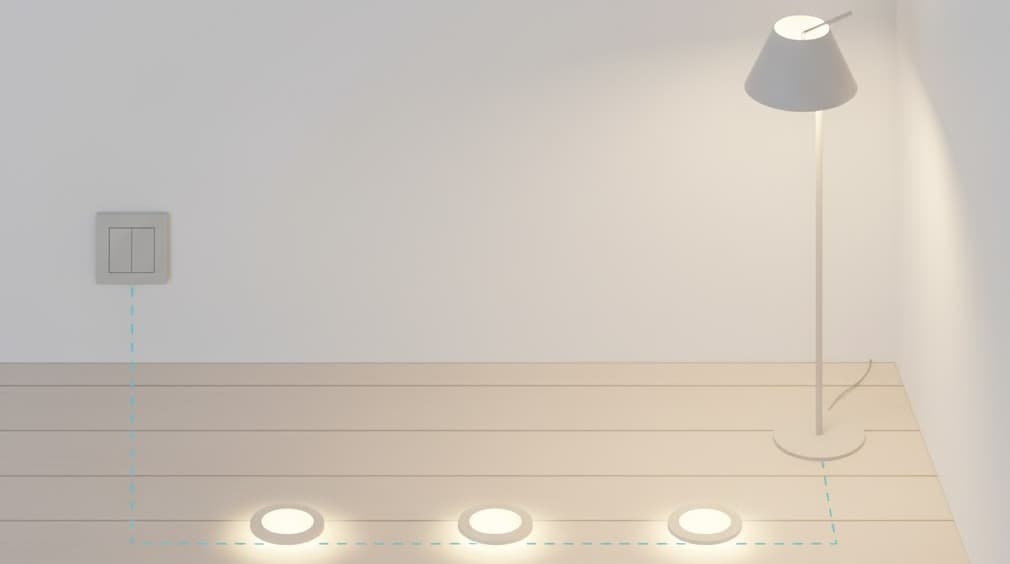

最初に照明をスマート化すると満足度が高いですが、電球だけ替えると「家族が壁スイッチを切ってしまいオフライン化」問題が起きがちです。そこで最初の一手は“スイッチ側の最適化”から。

装飾ボックス:実践TIP 常時通電を確保し、アプリや自動化だけで明るさ・色温度を制御できる形にすると、音声・オートメーション・物理操作のバランスが良くなります。

照明の選び方で押さえる要点は次のとおりです。

- ダウンライト中心の家は、回路単位で制御できるスイッチ型の方が家族運用が破綻しにくいです。

- スタンドや間接照明は電球型でも管理しやすく、シーン演出の効果が出やすいです。

- 玄関・廊下は人感センサー連動を前提にして、夜間の最小照度をシーンで用意すると便利です。

まとめ: 「スイッチで常時通電→必要箇所だけ電球型を足す」が基本。家族が壁スイッチを触っても自動化が崩れない構成にしましょう。

鍵(スマートロック):賃貸でも“安全×運用性”を両立

鍵は日常の回数効果が高く、満足度が伸びやすいパートです。賃貸でも工事レスな方式を選べば導入は容易ですが、セキュリティとバッテリー運用の設計が肝になります。

装飾ボックス:注意点 オートロックの共用扉がある物件では、宅配や来客の導線も想定して解錠トリガーの権限管理を決めておきます。

初期導入の判断軸は次の3点です。

- 室内側サムターン連動の方式は賃貸向けで導入しやすく、Matter連携はオートメーションの幅を広げます。

- 解錠ログを家族共有にする場合は、メインアプリを統一して履歴の見やすさを優先します。

- 非常時の手動解錠手段を必ず確保し、電池交換のリマインドを自動化に入れておきます。

まとめ: 「賃貸でも工事レス」「履歴の見やすさ」「非常時の冗長性」の3条件がそろえば、スマートロックはストレスなく回ります。

センサー:家を“状態”で動かす最小3点セット

自動化の知能はセンサー量で決まります。最初は「開閉」「人感(在室)」「温湿度」の三種を要所に置くと、生活の文脈を捉えやすくなります。ここから在宅・就寝・外出のモード切替を作ります。

装飾ボックス:配置のコツ 人感は通路より“滞在場所”優先、開閉は玄関とベランダ、温湿度は寝室とリビングが定番です。

初日のセットアップ手順は次の通りです。

- 玄関に開閉センサーを貼り、解錠→照明シーンのトリガーを作成します。

- リビングの滞在位置に人感センサーを置き、無人で一定時間後に照明を段階的に絞る設定をします。

- 寝室に温湿度センサーを置き、一定条件で寝室照明の色温度と明るさを自動調整します。

まとめ: センサーは“スイッチ代わり”ではなく“状況を読む目”。最小3点で十分に世界が変わります。

まず作るべき自動化レシピ3選(すべてMatter対応前提)

自動化は「やり過ぎず、でも毎日効く」レベルから。次の3レシピは家族受けも良く、トラブル時の手戻りが少ない定番です。

装飾ボックス:ルール設計 強制的に暗くし切らない“フェードダウン方式”にすると不満が出にくくなります。

- 帰宅モード:玄関開閉をトリガーに、廊下→リビングを順点灯し、夜間は暗めシーンを優先します。

- 就寝モード:指定時刻で照明の色温度を暖色に寄せ、30分かけて段階消灯して寝落ちを促します。

- 外出ロック:玄関閉→30秒無人→全消灯→施錠確認の順に実行し、失敗時は通知を送ります。

まとめ: 「帰宅/就寝/外出」の3モードが回り出すと、家の“標準状態”が整い、追加デバイスの効果が倍増します。

ネットワーク&運用のコツ:安定化と家族運用を両立

スマートホームは“通信がすべて”。初期から安定運用の癖をつけると、後から機器を足しても崩れません。

装飾ボックス:ワンポイント 電池系センサーはThread優先にすると到達性と電池持ちが安定しやすいです。

- ルーターの省電力やAP分離設定が強すぎると初回ペアリングに失敗しやすいので見直します。

- 家族の音声アシスタント権限は最小限にし、来客コードやゲスト操作は期間限定で付与します。

- 重要オートメーションには失敗時通知を付け、電池切れや到達不可をいち早く察知します。

まとめ: 通信設定の“盛りすぎ”を避け、権限・通知・電池を3点管理。地味ですが、安定運用の核心です。

よくあるNG/Q&A

導入直後に躓きがちなポイントを簡潔にまとめます。

- Q:壁スイッチをオフにされて電球がオフラインになります。/A:スイッチ側で常時通電化し、操作はボタンや自動化中心に切り替えます。

- Q:ペアリングに失敗します。/A:2.4GHz有効化とAP分離の解除を確認し、初回はルーター付近で登録します。

- Q:家族が勝手に明るさを変えて混乱します。/A:シーンを家族共有し、時間帯で自動復帰する“標準シーン”を設定します。

- Q:電池交換を忘れがちです。/A:残量低下を検知したら通知する自動化と、季節ごとの点検タスクを組みます。

まとめ: 物理スイッチ問題・初回ペアリング・家族運用・電池管理の4点を先回りすると、導入満足度が一気に安定します。

※本記事は一般的な住環境を想定したガイドです。建物設備や通信環境により結果は異なる場合があります。安全性や法令、賃貸契約のルールは各自の条件に合わせてご確認ください。

コメント