電気代は“見える化”と“気流設計”でまだ下がる――本稿は、冷暖房×除湿×サーキュレーターの組み合わせを、季節ごとに「最も安く・快適に」使う具体策に落とし込みます。結論から先に、夏と冬の正解運用、そして数字での試算テンプレまで一気にどうぞ。

まず結論:季節別「最適運用」早見表

細かな理屈の前に、先に“勝ちパターン”を押さえておきます。室温の目安はあくまでガイドですが、国の推奨や実測データを根拠にした運用をまとめました。

- 夏:基本は冷房27〜28℃(目安)+湿度50〜60%を狙い、サーキュレーターで天井へ送風して撹拌。28℃は目安で無理せず調整。湿度が鍵です。 (出典:環境省デコ活 公式サイト:https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/coolbiz/sp/article/action_detail_007.html?utm_source=chatgpt.com)

- 梅雨・肌寒い高湿:再熱除湿は「冷やしてから温め直す」ため快適だが電力は重め。短時間スポットや室内干し向き。省エネ最優先なら弱冷房除湿が基本。 (出典:J-Net21(中小企業ビジネス支援サイト):https://j-net21.smrj.go.jp/development/energyeff/Q1260.html?utm_source=chatgpt.com)

- 冬:暖房は室温20℃(目安)+加湿40〜60%。サーキュレーターを上向きに回して天井の暖気を降ろす。 (出典:環境省デコ活 公式サイト:https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/warmbiz/about/?utm_source=chatgpt.com)

- “つけっぱなし”の是非:日中の高温帯はつけっぱなし有利なケースがあり、短時間の外出なら切らない選択肢も。夜間・外気が低い時間帯は差が縮むことも。 (出典:ダイキン:https://www.daikin.co.jp/air/life/issue/mission05?utm_source=chatgpt.com)

- 気流で下げる電気代:サーキュレーター併用で体感が下がり設定温度を±1℃動かせると消費が約10%変動という目安が知られています(試算例31円/kWh)。 (出典:ドコモでんき:https://denki.docomo.ne.jp/article/48_circulator.html?utm_source=chatgpt.com)

まとめ:温度は「目安」、本質は湿度管理+気流の均一化。次章からは“どう置く・どう回す・どのモードにするか”を具体化します。

夏の正解:冷房/除湿 × サーキュレーターで“湿度”から崩す

夏は「温度より湿度」。まず水蒸気を抜くと体感が一気に下がります。サーキュレーターは“当てる”のでなく“混ぜる”道具。天井に当てて部屋全体を均します。

装飾メモ:最優先は湿度50〜60%帯。温湿度計をワンセット置いて、数字を見ながら微調整。

- 初動は素早く除湿:帰宅直後は風量強め+冷房or弱冷房除湿で一気に湿気を抜き、安定したら自動/弱へ。起動直後は消費が膨らみやすいので短期決戦が得。 (出典:Panasonic:https://panasonic.jp/aircon/air_letter/news/power_saving.html?utm_source=chatgpt.com)

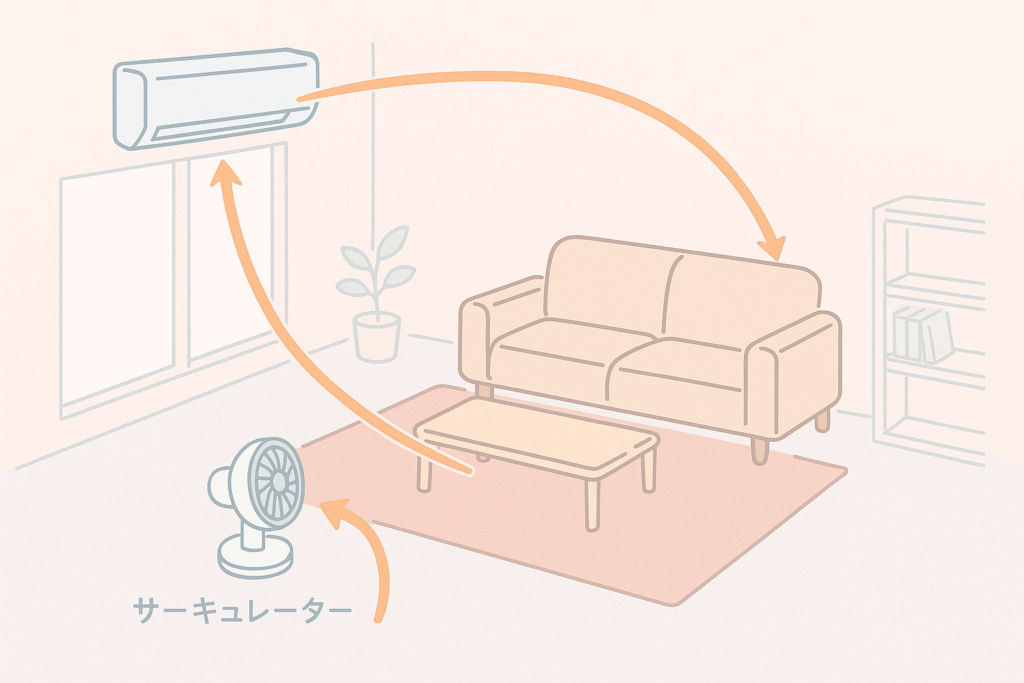

- サーキュレーター角度:床→天井へ斜め45°で送風し、壁天井で跳ね返して循環。身体に直風は避け、室内の温度ムラを無くす。併用で設定温度を1℃上げられると“理論上”約10%節電の目安。 (出典:ドコモでんき:https://denki.docomo.ne.jp/article/48_circulator.html?utm_source=chatgpt.com)

- 除湿モードの選択:弱冷房除湿=省エネ寄り。再熱除湿=室温を下げずに乾くが電力重め。梅雨の肌寒さや室内干しに限って短時間活用。 (出典:J-Net21(中小企業ビジネス支援サイト):https://j-net21.smrj.go.jp/development/energyeff/Q1260.html?utm_source=chatgpt.com)

- 実測の裏付け:計測例では、サーキュレーター併用で電力量が低下(日12時間の比較で6.95→6.53kWh等)。同設定でも体感が変わり、温度をいじらずに快適化できる。 (出典:エネチェンジ:https://enechange.jp/articles/air-conditioner-circulator-hems?utm_source=chatgpt.com)

まとめ:「湿度を落としてから温度を詰める」「気流を混ぜる」で、同じ快適さをより低コストに。温度いじりより、まず除湿+撹拌が早道です。

冬の正解:暖房20℃目安+加湿+上向き撹拌で“足元の冷え”を消す

冬は暖気が天井にだまりがち。数字のコントロールは「温度20℃目安+湿度40〜60%」。ここに上向き送風で循環を加えると、同じ室温でも体感が上がります。

装飾メモ:“足は暖かく、頭はスッキリ”の状態を作れれば勝ち。加湿は喉だけでなく体感温度にも効く。

- 設定は20℃を“目安”に:厚着や在室人数で微調整。上げすぎは乾燥と電気代の悪化を招く。 (出典:環境省デコ活 公式サイト:https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/warmbiz/about/?utm_source=chatgpt.com)

- サーキュレーターは真上へ:天井で渦を作り、暖気を床面に戻す。風は直接当てない。

- 湿度管理:加湿器や洗濯物の室内干しで40〜60%に。静電気や喉の不快も抑えられる。

- 窓と足元の断熱:厚手カーテン/隙間テープ/ラグで放熱ロスを抑える。

まとめ:冬の鍵は暖気の循環。サーキュレーターを「人に当てない/天井に当てる」を徹底すると、同じ20℃でも体感が1ランク良くなります。

電気代を“数字”で詰める:ガチ試算テンプレ

一番効くのは「感覚」ではなく「式」。家の契約単価を用意して、以下の手順で自分の部屋の条件に当て込みます。

- 式:電気代(円)=消費電力(W)×運転時間(h)÷1000×電力量単価(円/kWh)

- 例(夏・維持運転時):エアコン平均400W×8h×31円/kWh≒約99円/日。ここに30Wのサーキュレーターを足しても約7.4円/日。設定温度を+1℃できれば“理論上”エアコン側が約10%減→約9.9円下がり、差し引きでも有利になりやすい。※31円/kWhと「±1℃で約10%」は一般的な試算例。 (出典:ドコモでんき:https://denki.docomo.ne.jp/article/48_circulator.html?utm_source=chatgpt.com)

- 実測の裏取り:併用日に電力量が6.95→6.53kWhに下がったケースも報告。体感が上がるので、数字と気持ちの両輪で最適点を探す。 (出典:エネチェンジ:https://enechange.jp/articles/air-conditioner-circulator-hems?utm_source=chatgpt.com)

- “つけっぱなし”判断:外気が高い日中はつけっぱなし有利な傾向。涼しい時間帯・長時間不在はオフの方が合理的な場面あり。 (出典:ダイキン:https://www.daikin.co.jp/air/life/issue/mission05?utm_source=chatgpt.com)

まとめ:単価や消費は家・機種で変わります。家の単価で自分の式を回す→温湿度計で快適を数値化→気流で微調整。この3ステップで“ムダな電力”が目に見えて削れます。

よくあるNG/Q&A

相談で頻出する疑問を、短く要点だけ。迷ったら「湿度」→「気流」→「温度」の順に。

- Q:送風だけで夏は涼しくなる?/A:温度自体は下がりません。汗の蒸発を助けるだけ。室温が高いなら、まずは除湿+循環で体感を落とす。

- Q:除湿器とエアコンの除湿、どっち?/A:室温を上げたくない・部屋干し中心は再熱除湿(短時間)。電力重めなので、普段は弱冷房除湿+サーキュレーターが基本。 (出典:J-Net21(中小企業ビジネス支援サイト):https://j-net21.smrj.go.jp/development/energyeff/Q1260.html?utm_source=chatgpt.com)

- Q:自動運転と手動、どちらが省エネ?/A:最新のインバーター機は自動が最適化しやすい場面が多い。起動直後だけ強め→安定したら自動に戻すのがコツ。 (出典:Panasonic:https://panasonic.jp/aircon/air_letter/news/power_saving.html?utm_source=chatgpt.com)

- Q:フィルター掃除は本当に効く?/A:熱交換効率が落ちるとムダ電力が増えます。2〜4週間に一度を目安に。

まとめ:湿度→気流→温度の順で手を入れ、最後に“自分の家の数字”で検算する。これが電気代を確実に落とす王道です。

室温・電気代の効果は建物断熱・方角・在室人数・機種性能(APF等)で変動します。本文の室温・電力量はあくまで目安であり、健康状態に応じて無理のない範囲で調整してください。

コメント